通所リハビリテーション施設 さえんば

当所は介護保険法にもとづき、要支援1,要支援2の方を対象とした「介護予防通所リハビリテーション」と要介護1~要介護5の方を対象とした「通所リハビリテーション」のサービスを提供いたしております。

ご家庭で療養しつつ、当所のご利用日に、リハビリテーション、食事、入浴、レクリエーションなどのサービスを受けることができます。

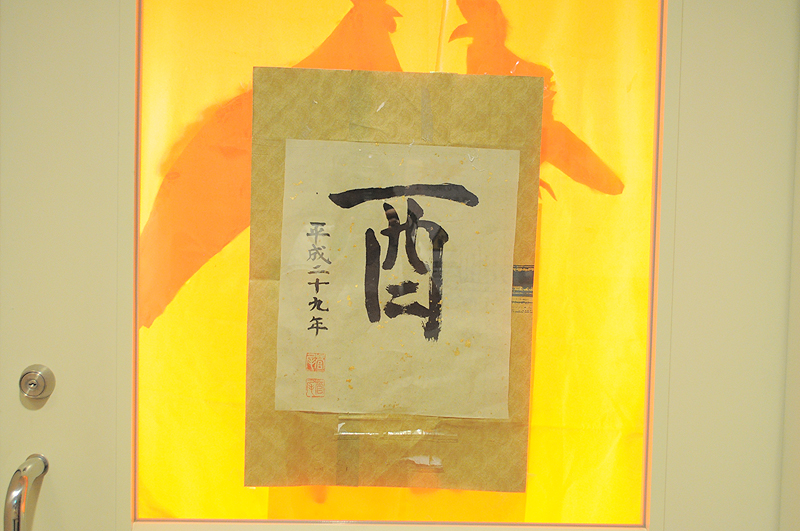

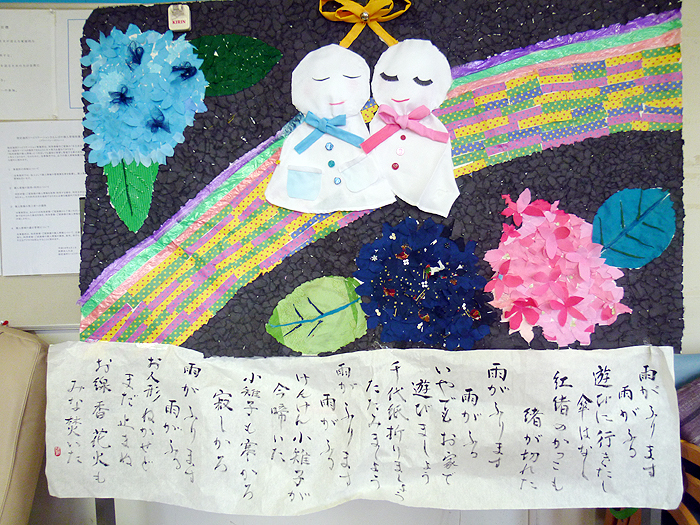

毎月の行事として、調理実習・ゲーム大会・習字等行っています。

当所の基本理念

◎一人一人を大切にしていきます。

◎人は人との関わりの中で元気になります。

◎地域や家庭との結びつきを大切にします。

一日の流れ

ご利用を希望される方は、相談員もしくは、現在担当されているケアマネジャーまでご相談ください。 また、見学やご質問は随時受付しておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

当所の概要

定員:20名 職員:医師、看護師、作業療法士、歯科衛生士、介護福祉士、介護員、管理栄養士

電話番号 088-883-6264 FAX 088-883-6274

運営規定 (通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーションさえんば)

(運営規程設置の主旨)

第1条

通所リハビリテーションさえんば(介護予防通所リハビリテーション)の適切な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定める

(事業の目的)

第2条

通所リハビリテーションは、要介護・予防状態と認定された利用者に対し、介護保健法令の趣旨に従って、通所リハビリテーション計画を立て実施し、利用者の心身機能、活動、参加などの生活機能の維持・向上を図ることを目的とする

(運営の方針)

第3条

通所リハビリテーションにおいては、要介護状態の利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るような生活機能 の維持又は向上を目指し、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身機能の維持又は向上を目指すものとする

介護予防の利用者が可能なかぎり自立した日常生活を営むことが出来るように、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする

(2)利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする

(3)利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする

(事業者の名称及び所在地等)

第4条

(1) 名称 通所リハビリテーションさえんば

(2) 所在地 高知市桜井町1丁目2番35号

(従業者の職種、員数)

第5条

従業者の職種、員数は次の道りとする。

(1)管理者 1名 (常勤兼務)

(2)医師 1名以上(常勤兼務)

(3)看護師 1名以上(常勤)

(4)理学療法士 1名以上(常勤)

(5)介護福祉士 3名以上(常勤)

(6)歯科衛生士 1名(常勤兼務)

(7)管理栄養士 1名(常勤兼務)

(従業者の職務内容)

第6条

従業者の職務内容は次のとおりとする。 (1) 管理者 従業者を指揮管理し、業務を統括管理、指導する

(2) 医師 利用者の病状及び心身の状況に応じて、日常的な医学的対応を行う

(3) 看護師 利用者の病状及び心身の状況に応じて、看護及び介護を行う

(4) 理学療法士 医師の指示及びリハビリテーション計画に基づき、利用者の心身の維持回復を図るために必要な指導・訓練を行う

(5) 介護福祉士 利用者の病状及び心身の状況に応じて、日常生活上の介護を行う

(6) 歯科衛生士 口腔機能向上を目的として、口腔清掃の指導・訓練を行う

(7) 管理栄養士 利用者の病状及び心身の状況と嗜好に応じて栄養状態の管理、食事相談を行う

(営業日及び営業時間)

第7条

事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする (1) 営業日・時間 月曜日~土曜日 午前8時30分~午後5時00分

日曜日・祭日・年末年始(12月30日~1月3日)休業

(利用定員)

第8条

利用定員 20名(予防も含む)

(サービスの内容)

第9条

(1)要介護、要支援者等の病状、心身の状況及びそのおかれている環境の把握に努め、居宅介護支援事業所等の居宅介護サービス計画書及び介護予防サービス支援計画書に基づき計画,リハビリマネージメント計画書を作成し、理学療法、作業療法及び言語療法その他必要なリハビリテーションを行う

(2)自宅~事業所間の送迎を行う

(3)健康チェックを行う

(4)入浴の支援を行う

(5)食事提供を行う

(6)集団体操、レクリエーション、月間行事(ゲーム大会・クラブ活動)を行う

(7)口腔ケアの状態・確認を行う

(利用者負担の額)

第10条

保険給付の自己負担額を、別に定める料金表により支払いを受ける

(2)利用者が正当な理由なく事業者に支払うべき利用者負担金を3ヶ月以上滞納した場合事業者は、1ヶ月以上の期間を定めて、期間満了までにその支払いがないときはこの契約を解除する旨の催告する事ができる

(3)事業者は、前項の催告をしたときは、居宅サービス計画を作成した居宅支援事業者と協議し、居宅サービス計画の変更、介護保険外の公的サービスの利用などについて、必要な調整を行うよう要望することができる

(4)事業者は前項に定める協議などの努力をおこない、かつ第1項に定める期間が満了した場合は、文章によりこの契約を解約することができる

(通常の事業の実施地域)

第11条

通常の事業を実施する地域は高知市内(旧土佐山村を除く)とする

(利用にあたっての留意事項)

第12条

(1)通所リハビリテーションのご利用時間内に、病院の受診や薬の受け取ることはできない(緊急の場合は除く)

(2)常に利用者の要支援・要介護状態の軽減もしくは悪化の防止、予防になるように適切にサービスを提供する

(3)サービスの提供にあたっては、常に利用者の病状、心身の状況及び置かれている環境を把握し、適切なサービスを提供する

(4)サービスの提供にあたっては、懇切丁寧に行い、分りやすく説明をする。

(非常災害対策) 第13条

消防法施行規則第3条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計画に基づき、また、消防法第8条に規定する防火管理者を設置して非常災害対策を行う (1) 防火管理者には,事業者管理者を充てる

(2) 火元責任者には、事業所職員を充てる

(3) 非常災害用の設備点検は、契約保守業者に依頼する。点検の際は、防火管理者が立ち会う

(4) 非常災害設備は、常に有効に保持するように努める

(5) 火災の発生や地震が発生した場合は、被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊を編成し、任務の遂行にあたる

(6) 防火管理者は、従業員に対して防火教育、消防訓練を実施する

・防火教育及び基本訓練(消火・通報・避難)・・・年2回以上

・利用者を含めた総合避難訓練・・・・・・・・・・年1回以上

・非常災害用設備の使用方法の徹底・・・・・・・・随時

その他必要な災害防止対策についても必要に応じて対処する体制をとる

(身体拘束等)

第14条

原則として利用者に身体拘束を行わない。但し、利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するための等緊急やむを得なく身体拘束を行う場合、当事業所の医師がその様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を記録しておく

(虐待の防止等)

第15条

利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下に揚げる事項を実施する

(1)虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る

(2)虐待防止のための指針を整備する

(3)虐待を防止するための定期的な研修を実施する

(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する

(5)事業所は、サービス提供中に、事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする

(業務継続計画の策定等)

第16条

感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する介護保険サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という)を策定し、業務継続計画に従い必要な措置を講じる

(2)従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する

(3)定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う

(衛生管理)

第17条

利用者の使用する事業所、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医療品及び医療用具の管理を適切に行う。感染症が発生し又は蔓延しないように、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を定め、必要な措置を講ずるための体制を整備する

(1) 当事業所における感染症又は食中毒の予防及び蔓延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底する (2) 当事業所における感染症の予防及び蔓延の防止にのための指針を整備する

(3) 従業者に対し、感染症及び食中毒の予防蔓延の防止のための研修並びに感染症の予防及び蔓延の防止のための訓練を定期的に実施する

(4) 「厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順」に沿った対応を行う

(5) 栄養士、管理栄養士、調理員等厨房勤務者は、毎月1回、検便を行わなければならない

(6) 定期的に、鼠族、昆虫の駆除を行う

(ハラスメント対策)

第18条

ハラスメント対策については、通所リハビリテーションさえんばの定める規定及び指針に沿って行動し、又、利用者及び家族・事業者間等のハラスメント行為に関しては、当事業所が定める別紙に沿って対応するものとする

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第19条

安全かつ適切に、質の高い介護サービスを提供するために、事故発生の防止のための指針を定め、介護事故を防止するための体制を整備する。また、サービス提供時に事故が発生した場合、当施設は、利用者に対し必要な措置を行う

(2)事故発生の防止のための委員会及び従事者に対する定期的な研修を実施する

(3)前3項に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する

(守秘義務及び個人情報の保護)

第20条

事業者は、利用者及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする

(2)従業者は、従業者である期間および従業者でなくなった後においても、業務上知り得た利用者又はその家族の個人情報を他に漏らしてはならない

(3)事業所が得た利用者及びその家族の個人情報については介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、居宅介護支援事業所等に対して利用者に関する情報を提供する際にはあらかじめ文章により利用者又はその家族の同意を得る

(苦情の対応)

第21条

事業所は、提供したサービスの係る利用者及びその家族からの苦情に、迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じる

R3年4月改定施行

利用料

①あなたのご利用になるサービスが介護保険の適用を受ける場合は、原則として利用料の1割~3割をお支払い頂きます。

②提供を受けるサービスが、介護保険の適応を受けない部分については、利用料の全額をお支払い頂きます。

*通所リハビリテーション基本単位

| 要介護度別 | 4時間以上5時間未満 | 6時間以上7時間未満 |

| 介護度 1 | 553単位 | 715単位 |

| 介護度 2 | 642 | 850 |

| 介護度 3 | 730 | 981 |

| 介護度 4 | 844 | 1137 |

| 介護度 5 | 957 | 1290 |

*介護予防通所リハビリテーション

要支援1・・・・2268単位 /月

要支援2・・・・4228単位 /月

*予防口腔機能向上加算・・・200単位/回(月2回限度)

*予防栄養改善加算・・・200単位/回(月2回限度)

*介護リハビリテーションマネージメント加算

(ロ)同意日の属する月から6月以内593単位/月、同意日の属する月から6月超273単位/月

*医師が利用者又はその家族に説明した場合・・・270単位

*利用開始月から12月を超える長期利用の場合評価1月あたり以下の単位数減算

要支援1・・・120単位

要支援2・・・240単位

*サービス提供体制加算(Ⅰ)

要支援1・・・88単位/月

要支援2・・・176単位

*入浴介助加算

(Ⅰ)・・・40単位/日

(Ⅱ)・・・60単位/日

*通所リハ提供体制加算

4~5時間未満(16単位)

6~7時間未満(24単位)

*送迎減算・・・片道(-47単位)

★サービス提供体制加算(Ⅰ) 22単位/日 区分支給限度額の算定から除外する

★介護職員処遇改善加算(Ⅲ)区分支給限度額の算定からは除外する

★短期集中個別リハビリテーション実施加算退所後又は認定日から3月以内・・・110単位/日

退所後又は認定日から3月以内・・・110単位/日

*科学的介護推進体制加算・・・1月につき40単位(予防も含む)

*口腔機能向上加算(Ⅰ)・・・150単位/回(月2回程度)

*栄養改善加算・・・200単位(原則3月以内)

*食事料・・・食料費(250)+調理相当分(300)=全額負担(550円)

備品

*リハパンツ代 M 70円 L 75円 LL 85円

*オムツ代 M 95円 L 110円

*尿取りパット 小 15円 大 40円 (税込み)